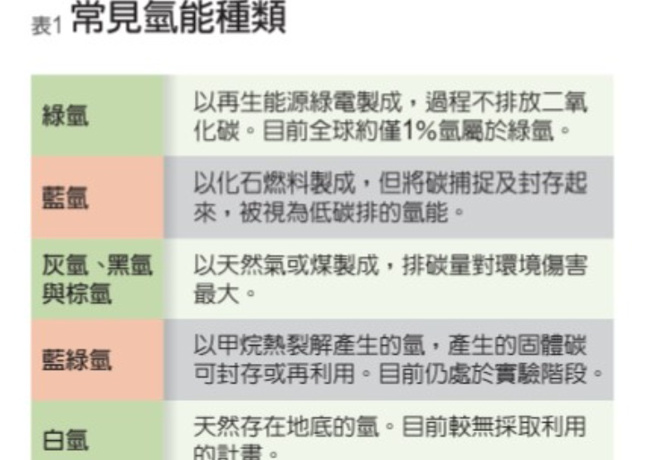

长久以来,可达成零碳排的氢能,被称为「未来的燃料」。随着全球气候变迁日益严重,加上化石燃料价格高涨的进逼,氢能变成刻不容缓的国家大计。未来,真的要来了吗?

走入结构整齐、颇具绿意的德国爱尔朗根(Erlangen)园区,穿过比寻常办公建筑更低调的门廊,《远见》採访团队来到西门子能源(Siemens Energy)的电解槽生产厂。还未来得及坐下,新能源事业部营运长舒兹(Kai Schulz)就对着我们说:「你们知道这座工厂,就要关闭了吧?」

经营氢能业务超过30年后,西门子能源砸下3000亿欧元,在柏林打造全新超级工厂,预计2023年秋天开幕。据舒兹描述,那将是德国工业4.0实力的实现。生产线上的机器人,将从一台提升到四台,工时也从一班增至三班,以高度自动化流程,24小时不停工。

相对于爱尔朗根厂区每年约可生产400个氢能电解槽的电解池组(stacks),柏林新厂第一年便可生产1000个。2025年后,年产量预计超过3000个。

移址是为了大幅提升产量,舒兹解释,「绝不是为了更靠近需求所在地。因为,需求遍布全球。」

自从2011年推出首项氢能产品「Silyzer 100」电解槽,11年来,电解效能大幅提升,成本也缩减到起初的1/10以下。「我们的产品已具有市场竞争力,准备好增产,」舒兹说综观全球,他相信氢能业务即将蓬勃发展。

能源危机成加速器,全球启动2000个氢能发展计画

氢能即将起飞,这句话已耳熟能详。电解制氢技术存在已久,早在19世纪就有氢燃料电池。除了支援太空任务,1960年代以来,汽车业不乏引入氢能的尝试,只是氢能汽车如终未能掀起风潮。即便氢能被视为最有机会取代化石燃料的洁净能源之一,但碍于价格缺乏市场竞争力,「未来燃料」仍属未来。

但此次,氛围略有不同。从西门子能源,到德国钢铁巨擘蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)等公司的加码投资;德国氢能顾问希利格(Thomas Hilig)观察,企业的加入,是这波氢能热潮不同于以往的关键面向。

氢能承载各界期望,各国媒体採访邀请已多到让西门子能源应接不暇,舒兹表示,能源危机确实加速了许多既有的氢能计画,也增生了新计画。

据国际能源署(IEA)统计,至2022年10月,全球已有近2000个氢能发展计画。欧洲仍居领先地位,但砸下大笔预算补贴绿氢的美国,正准备弯道超车。

政府的积极支持与企业跟进,绿氢预计可在2030年跌破每公斤2美元。在再生能源丰沛的地区,甚至可能降至每公斤1美元。

乌克兰战争引发的能源危机,瞬间缩短、甚至弭平了灰氢与绿氢之间存在已久的价差。

战前,灰氢的成本约落于每公斤1~2美元。随着碳价迭加,绿氢赢得价格竞争力,似乎只是早晚的事。

但绿氢目前产量仍小,这波能源危机,亦耗损许多企业进行中长期投资的财务能力,有些企业可能来不及看见,「但我希望大家都存活下来,一起打造一个可靠的氢能市场。」舒兹说,「市场足够容纳我们全部。」

以氢发电,固然有利加速净零碳排,但氢能最能发光发热的舞台,会在重工业与交通运输领域。

传统排碳量大的能源密集产业,如化工业,已使用不少灰氢,理论上,可以直接替换绿氢。钢铁业则需要改造制程或转换设备,但也已有成功案例。至于卡车、货柜船等电气化门槛较高的运输机具,使用以氢为基础的合成燃料(e-fuels),就是一条出路。

2022年12月,西门子能源投入两年打造的南智利「Haru Oni」厂区剪彩开幕,此处生产的绿氢燃料,首批试用者,将是保时捷的传统燃油引擎。

「除了风和水以外,那里什么也没有。」提起Haru Oni厂,舒兹说,「这正是我们需要的。」其电解槽由来自风机的绿电驱动,产生的氢再与空气中捕捉的二氧化碳结合,加工为合成燃料。这些燃料不仅可用于既有基础建设,也可为现存的燃油车,降低碳排。

人才、技术、时间,三大跨栏仍待跨越

德国的氢能之梦,其实已酝酿数十年。早在1999年,德国便设立欧洲首座商用氢气卡车及汽车加氢站。截至2021年底,欧洲的228个加氢站中,就有101个位于德国。

这些加氢站,目前可能还有些乏人问津,人潮远比不上一旁的传统加油站。但在政府金援下,至少数千辆氢能货车即将陆续上路。即便如此,要迎来氢能时代,德国还有许多跨栏得跨越。

德国联邦外贸与投资署(GTAI)负责氢能业务的资深投资顾问斯托比兹(Heiko Staubitz)表示,目前德国的氢能发展,还处于扩大产量与运输量能的阶段;例如,建造电解槽、氢能运输管线都需要时间。绿氢要在能源系统中发挥重要作用,至少仍需几年的时间。

政府估计,到了2030年,德国将需要90~110TWh(900~1100亿度)的氢能,远非本国产能可满足。也因此,在90亿欧元规模的国家氢能战略中,德国拨出20亿欧元进行国际合作。基本策略是,出口氢能技术到再生能源丰沛地区,再进口价格较低的绿氢。

看准非洲前殖民地纳米比亚的绿氢潜力,2021年,德国成为第一个与纳国建立正式伙伴关系的国家。拥有丰沛阳光、风能与可开发的大片土地,加上人口密度较低,纳米比亚预计在2025年前,就可开始出口绿氢。这类合作模式,在提升能源安全的同时,也可为开发中国家提供工作机会及经济产值。

氢能进入寻常百姓家?乐观期待仍需要弹性因应

然而,在高通膨、高利率、高技术人才不足,以及供应链仍不稳定的环境中,要加速提升绿氢产量及基建,是一大挑战。舒兹亦指出,氢能市场本身的不确定性,也为企业增添考验。

在公私协作下,IEA估计,氢能若能大幅增产,可望在2050年支持全球10%能耗。但氢能是否会走入寻常家庭的日常生活,或是只在必要的工业生产环节现身,尚未有共识。

德国经济研究所(IW)能源政策研究员库珀(Malte Kuper)指出,目前不只是氢能市场尚未成形,也缺乏能支持绿氢产品的市场。车厂能花更高价格购买绿钢吗?消费者愿意多付钱买绿钢车吗?经营能吸收绿色溢价的市场,将是不可忽略的环节。

库珀表示,德国或欧洲都想将自己打造为领先世界的氢能核心。德国许多天然气基础设施可改造为氢能所用,但欧洲势必得进口大量氢能来满足所需,也已积极建立国际合作关系。但前进氢能社会未来,是很大挑战。需要的不只是竞争,更是全球性的合作。

本文作者:傅莞淇

(本文摘自《远见杂志2月号440期》)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。